四川农村日报全媒体记者 王爱琳 袁宇君

5月18日下午,记者走进海拔1202米的汉源县富庄镇富庄社区1组(桃子坪),道路两旁随处可见盖着“白色大伞”的甜樱桃树。拨开绿枝,红得发乌的甜樱桃密密匝匝挤在一起,轻风吹过,果子清香扑鼻而来。

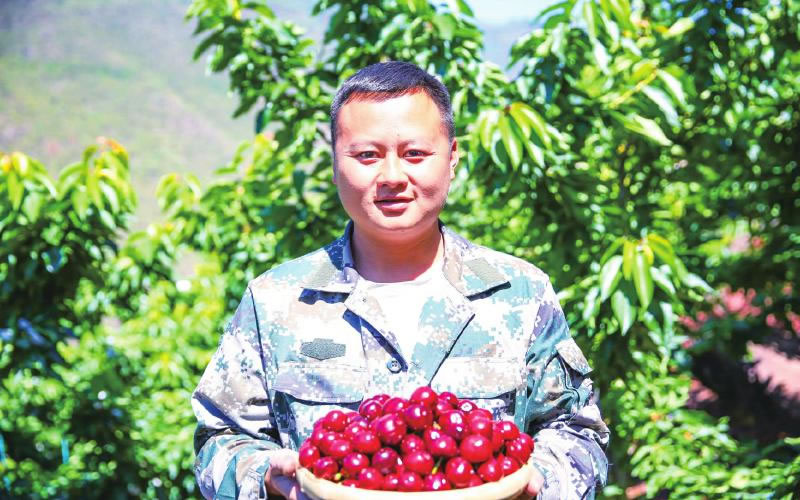

“头批果子已经全部采完了,我们的果子卖得上价,品质看得见。”种植户李超一边往果园里走,一边查看甜樱桃成熟情况。

种出品质好、不愁销的甜樱桃,当地是如何做到的?

李超种植的樱桃个大品相好。受访者供图

40年沉淀,培育良种创收益

“我们这里是流沙河干热河谷,冬无严寒,夏无酷暑,而且成熟期较国内露地栽培主产区早15—30天,非常适合种植甜樱桃。”富庄镇党委副书记、镇长骆志兰向记者介绍道。

早在1985年,汉源县就从辽宁大连、山东烟台等地引进了欧洲甜樱桃品种进行试种,但是七八年来,村民们种的甜樱桃树只是长得高大,却不开花、不结果。

21世纪初,汉源县农业局和科技局邀请四川农业大学吕秀兰教授团队和山东省果树研究所、中国农业科学院郑州果树研究所等专家团前来调研,吕秀兰正式与汉源甜樱桃“结缘”。她来到汉源找问题,发现主要是甜樱桃授粉树配置不当、对其植物学特性和生长结果习性不了解、未系统研究其成花调控技术等原因。于是,她找到了授粉树汉源白樱桃,让甜樱桃成功结上了果,而且以营养调控、化控和修剪相结合的成花调控技术,实现了甜樱桃的丰产。

作为国家现代农业产业技术体系四川水果创新团队首席专家,吕秀兰介绍,团队多年多点观察分析和系统评价引入品种的植物学特性、经济学特性及适应性,先后选育了“拉宾斯”“先锋”“川早红”“蜀珠”和“蜀红”5个新品种。随后,又根据汉源各地气候、地形等自然条件的差异,持续选育适配不同种植户的品种,如“黑珍珠”“红灯”“宾库”等。其中,“红灯”“冰壶”等甜樱桃品种更是从全国100多个产品中脱颖而出,在去年举行的第九届国际樱桃大会上斩获特等奖。

“再晒5天,糖度能达到20度以上。”吕秀兰指着一串透红鲜亮的甜樱桃说,言语中满是欣慰。这正是李超种植的“红灯”品种。他在富庄的甜樱桃种植面积为100亩。

骆志兰介绍,在市科技局、县委县政府及相关部门多年来的关心支持下,富庄镇如今甜樱桃种植面积约2万亩,亩产值达3万元以上。“一到采摘季,需要大量的采摘、捡果、分装人力,好在由于海拔高低差异,果子成熟形成时间差,山上的老乡相互帮忙。工人每天能获得200—400元的报酬。”骆志兰说。

科技助力,产业高质量发展

自西南方向出成都,进入京昆高速,走过10公里长的泥巴山隧道,绿油油的山坡上便出现了密密麻麻的白色“帐篷”。每年的5月,不少汉源人都会在社交媒体上这样介绍自己的家乡:“满山不见甜樱桃,满山都是甜樱桃。”山坡上密密麻麻的白色“帐篷”是为何?

其实是因为甜樱桃树有三件“衣服”,防止果子因淋雨而产生裂果,影响甜樱桃品相和产量。吕秀兰介绍,第一件“衣服”是透气、透光,具有柔韧性的防雨布。5月的汉源县雨水颇多,这个宽大的白色雨伞,帮甜樱桃减少了大部分“伤害”。第二件“衣服”是大白蜡纸套枝技术,用大片的蜡油纸直接裹住每一根树枝,让甜樱桃们“抱团”躲雨,这样效率更高。拨开树叶,可以看见第三件“衣服”——小果单独套袋,让每个甜樱桃都住上“单间”,隔绝虫害,甜樱桃的品质大幅提升,出品也更稳定,售价更高。

防裂果技术仅仅是帮助甜樱桃果品质提升中的一项。吕秀兰团队还研发了幼树早结丰产、精准均衡肥水、精品花果管理、省力整形修剪、绿色病虫防控等高效栽培技术,先后形成专利20余项,出版了专著《甜樱桃标准化栽培技术》,《甜樱桃安全提质增效配套技术》入选四川省2022年农业主推技术。

授人以鱼不如授人以渔,技术人员“不是在果园,就是在去果园的路上”。吕秀兰团队常年为农户提供种植技术指导,通过在汉源县各乡镇建立示范基地、开展科技培训等方式,帮助村民掌握果树基本知识,熟悉管理技术。

科技支撑下,产业变化从一组数据中更能清晰窥见:汉源甜樱桃产量从不足400公斤/亩增加到1500公斤—1750公斤/亩,裂果率由60%—70%下降至5%以下,糖度由13%—14%提高至20%—30%……科技正成为甜樱桃产业高质量发展的稳定支撑和保障。