刘琦 四川农村日报全媒体记者 李正勇 文/图

7月末,成都市双流区彭镇时光原野,国海洋和裴楚萍正仔细检查着最后几处装修细节——8月中旬,一间融着稻田气息的“麦与川”咖啡屋将正式对外营业。到那时,在木门推开的声响里,会融入咖啡香、谈笑声,还有属于彭镇岷江村农旅融合的新故事。

年轻人加入乡村建设

从城市到乡村 年轻人的“田野选择”

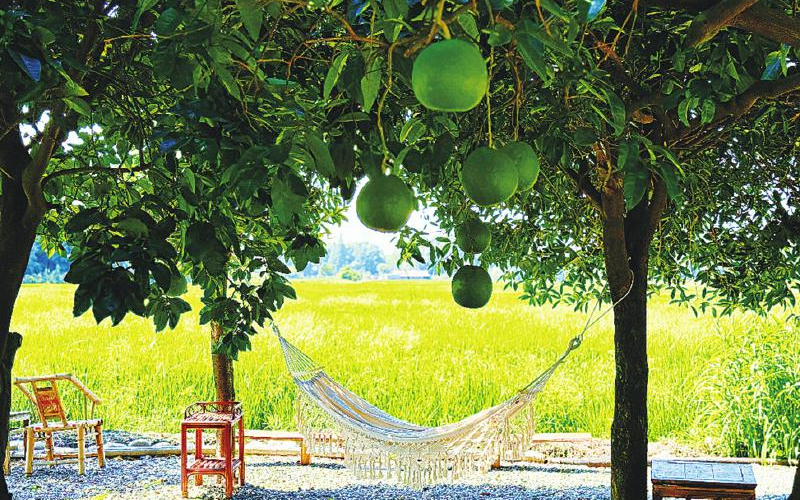

走进小院,中心是几棵柚子树,树底下坠着些拳头大的青柚子。院子中间放着几张用老木料翻新的矮凳和木桌,边缘还留着自然的树结。

“选择岷江村,是看准了这里的潜力。”国海洋说。这位从齐齐哈尔来到成都的年轻人,和搭档裴楚萍有着清晰的“乡村创业路线图”。裴楚萍来自山西运城,大学就读旅游管理专业,有从事乡村文旅项目的经验,“我想真正理解乡村,再去创造适合的业态。”

裴楚萍的想法,与国海洋不谋而合。今年初,两人在成都周边考察了一个月,最终被彭镇岷江村吸引。国海洋说:“这里新业态集群充满活力,营商环境也让人踏实,感觉能干成事儿。”

岷江村村委委员彭敏丽说:“2022年我们拉起产业联盟的架子,11家消费新场景形成了文旅发展的态势。年轻人看到了趋势,自然有底气。”

年轻人加入乡村建设

不止“打卡” 农旅融合的创新实践

走进“麦与川”,很难用单一标签定义这个空间:原木色桌椅下是村民老房子的红砖;连片的田园风光前预留了婚礼场地。“现在很多咖啡店太雷同,我们想做的是‘乡村多功能枢纽’。”国海洋解释,这里可以是茶饮空间,也能办婚礼、做疗愈活动,还能承接企业团建,“让城市人来这里不仅是‘打卡’,而是真正体验田园生活。”

这种“多功能”背后是农旅融合的尝试。国海洋提到,他们计划长期收购村民的蔬菜,既保证食材新鲜,也帮村民增加收入;未来用工优先考虑本地人,让乡村业态发展真正惠及本土。“我们想和村子一起成长。”裴楚萍补充道,她的专业知识在此能派上用场,让田园风光变成可参与、可感知的旅游产品。

在岷江村,这样的融合并非个例。产业联盟里的11家消费新场景,从咖啡厅到家居店,都在探索“农业+旅游”的更多可能性。稻田成了游客打卡地,老房子改造成了民宿,本地土特产通过文旅渠道走向更广阔市场。

挂满柚子的乡村田园

联盟聚力 乡村振兴的“青春合力”

“‘麦与川’的加入丰富了我们的‘多功能空间’。”彭敏丽说,产业联盟就像一个“乡村创业共同体”,11家成员单位共享资源、互补业态,这种协同,让岷江村从“单一景点”变成“全域可游”的乡村旅游目的地。

“以前觉得乡村是‘远方’,现在才发现,这里是能扎根生长的地方。”国海洋和裴楚萍说,他们计划开展的乡村疗愈、田园团建等活动,正与联盟内其他业态形成联动,让游客“来了能玩、玩了能留、留了还想再来”。

如今,在岷江村的田野上,常能看到年轻人忙碌的身影:他们或在联系客户,或在和村民商量蔬菜收购细节。这些扎根乡村的年轻人,正用创意激活土地价值,用热情连接城市与田野。