四川农村日报全媒体记者 罗敏 文/图

新发展阶段,农村社会事业如何成为加快推进乡村振兴的关键力量?12月12日-13日,四川省农村社会事业现场推进会在成都市新都区召开。

与会人员实地探访当地锦城村、三河村,感受传统与现代乡村文化的交融,交流“积分制、清单制+数字化”治理经验,考察农耕文化联农增收机制、“体育+乡村治理”等创新做法。在实地探访和交流分享中,提升全省农业农村系统抓好乡村文化、治理和移风易俗的能力。

与会人员探访新都区斑竹园街道锦城村

文化浸润凝聚人心 共建美好乡村

一踏入成都市新都区斑竹园街道三河村,与会者立刻被浓郁的足球氛围所包围。一座巨大的“大力神”奖杯雕像矗立眼前,彰显着三河村的足球特色。

步入村中,田园景致与现代体育元素完美融合。绿茵球场前,配备有会员制球员更衣室、24小时无人超市、雅致音乐餐吧等设施,为游客带来极大的便利。

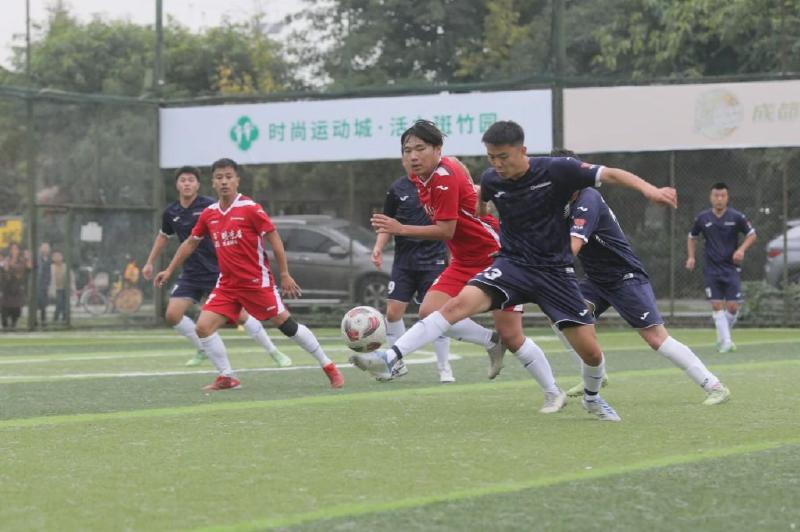

三河村党总支书记谭杰介绍,曾经的三河村产业结构相对单一,是一个典型的纯农业型乡村社区。然而,凭借着村民们对足球的深厚热情,村里成立了农民健身足球俱乐部,利用两个7人制足球场,每年举办200余场赛事和训练。通过“农业+足球+音乐”的模式,成功带动“新都柚”销售,打造出了全国闻名的村子。

俱乐部成员谭龙感慨地说:“足球改变了我的生活,从球迷到球员,每个人都热爱并参与其中。”村民王其光也笑道:“有比赛时,我们就聚在一起看球、喝啤酒、吃火锅,特别惬意。”

农村社会工作的核心在于组织乡村,凝聚人心,将乡村真正变成大家的家园,文化在其中发挥着举足轻重的作用。今年以来,全省各地都在丰富文化供给,营造乡村新生活。

雅安市雨城区相关负责人颇有感触地分享道:“我们从基础出发,提升公共文化服务能力,打造‘十里文化圈’,让乡亲们在家门口享受文化生活。同时,注重人才培育与引进,邀请专家指导,组建志愿服务队,让文化真正生根发芽。”

在参观过程中,达州市达川区的相关负责人也深有感触。他结合当下该区正在打造的“乡土达人”文化品牌说:“我们通过‘一约五老三会’这些机制,让村民们自己评、自己说,慢慢形成了新风尚。为了让乡村文化生活热起来,我们把文化站所、农家书屋用起来,让村民们自己编剧、自己上台唱,现在已经有7个村级剧目了。还有‘村晚’、‘村BA’这些活动,大家都玩得不亦乐乎。”

第二届成都市乡村足球赛在三河村举行。 资料图

集体汇聚发展合力 共创兴旺乡村

沿新都“天府粮仓”精品区的27公里精品旅游环线行走,继续深入,前往三河村村史馆。一路上,咖啡厅、音乐餐吧、民宿等丰富业态与蓝天白云、绿油油的麦田交织成一幅美丽的画卷。

谭杰告诉记者:“通过举办‘宝柚杯’足球联赛等赛事,不仅大大提升了我们乡村的知名度,还有效带动了当地的旅游业和农产品销售。”现在,三河村每年都能举办数百场足球赛事,吸引了大量游客前来,为村民提供了更多的就业机会和增收渠道。“此外,我们还引入了斯诺克等体育项目,进一步丰富了乡村体育文化内涵,为乡村振兴注入了源源不断的活力。”谭杰说。

社会工作通过把人组织起来,依靠集体的力量,推动农民凭借内生力量改善生活,推动乡村产业发展和农民增收。

来到斑竹园街道锦城村,这里以夏河溪乡野公园为核心,绿道交错,川西民居掩映在林盘间。村中业态丰富多样,涵盖棕编文创、民宿、餐饮、马术等,形成了“工农互促、城乡互补”的乡村产业新形态。

“我们充分发挥党员的先锋模范作用,搭建党建引领平台,推动项目加速落地与融合发展。”锦城村党委书记舒凯介绍,依托锦文浩农业专业合作社成立党支部,引导农户整合资源入股,吸引投资,成功引入了10余个文创项目。通过农业与旅游产业的升级,实现了农民的增收。

同时,舒凯还提到:“村上还搭建了草莓科研种植、棕编文创等平台,打造‘创业院落’,鼓励返乡青年创业。我们每年举办50余场技术培训,覆盖2000多名农民,让越来越多的村民成为产业工人、手工艺人。”

新都乡村丰富的业态也让遂宁市农业农村局社会事业促进科科长杜强赞叹不已:“乡村足球拉近了城乡距离,文化活动也不再是形式化的,而是真正深入人心。曾经以为只有城市才有的业态,现在乡村也有了。”他讲道,农村社会事业不仅仅局限于某个方面,更关系到乡村社会的方方面面,“这次调研学习真是让我开阔了眼界,更好地指导工作,把更多社会事业工作的福利带给群众。”

与会人员走进新都区巧帆棕编专业合作社

创新乡村治理阵地 共治幸福家园

农村社会工作作为推动乡村治理现代化的重要途径,实现了多方共治和资源整合。然而,当前农村“空心化”问题日益凸显,基层治理在资源、人员和管理能力上均面临有限性,难以满足现代社会治理的迫切需求。

在参观调研中记者发现,利用现代信息技术构建智慧治理平台,能够简化行政流程、提高沟通效率,从而减轻基层工作人员的重复劳动负担,进而提升基层治理的整体效率。

以三河村为例,该村应用了数字平台,并开设了“积分超市”。通过这一平台,村民们的积分可以兑换与村级文化活动、人居环境整治、纠治陈规陋习等紧密相关的奖励,实现了正向激励与反向督促的有机结合,极大地提升了村民的参与热情。

同时,三河村还依托数字平台,搭建起了乡村治理人才服务的桥梁。他们积极吸纳驻村选调生、“一村一大”等青年人才,为群众服务、贡献才智,为乡村治理注入了新的活力。

这种乡村数字治理的观念在自贡市各镇村也得以广泛传播并“生根发芽”。自贡市农业农村局副局长刘林海讲道:“企业在广阔乡村中寻找到了发展空间,职能部门找准了工作抓手,村集体经济获得了实际收益,村民们也得到了企业的让利优惠。村‘两委’的数字治理更加高效便捷,而群众的自治意识和共建意愿也不断增强。”

此外,各地还积极创新机制,因地制宜地探索适合本地的治理模式。巴中市农业农村局总工程师王先恩介绍:“我们坚持基层治理和社情民意的双向奔赴,制定了乡村振兴‘清风’行动。通过这一行动,我们让14万群众都来吐槽、献策,群众支持率高达97%,还收获了30多条宝贵的治理金点子。”他进一步补充道,巴中市还大胆推出了十条具体措施,其中明确列出了9条禁止事项,并制定了红白理事会制度参考指南,对红白理事会的组建、职责以及红白事的操办流程、宴席标准、礼金数额等都进行了详细规定。“这样一来,基层群众就有了自我规范、自我监督的载体,干部群众之间形成了良性互动。”

广安市则通过评比“红黑榜”来推动乡风文明建设。该市四级联动开展了1.5万余次评比活动,选出了各级红榜单位及家庭。同时,还进行了700余次暗访,发现问题后逐级发送了2600余条提醒信息,并整改了573个问题。结合数字平台,该市还推动了1607个村(社区)在线上公示“三张清单”、经费使用、评选情况及群众积分等信息,有效促进了乡村治理的透明化与文明建设。